南大分レキシ旅/第4弾・嘉永井路

稲作を軸とした江戸時代・・・

全国で大規模な用水開発の工事が進められました

稲作を軸とした江戸時代は、全国で大規模な用水開発の工事が進められました。府内藩や臼杵藩の領地でも、用水路として多くの井路がつくられ、嘉永元年(1848)に完成した嘉永井路もその一つです。

田地の開発に苦労していました

下宗方・八幡田村の地域は、北を大分川、南を七瀬川に挟まれていましたが、谷のように切れ込んだ川から揚水することが難しく、田地の開発に苦労していました。寛延2年(1749)に大規模な工事を行ったものの水不足は解決しなかったため、村人たちは自力で新しい井路の開削に乗り出しました。

偉業を伝える石碑

鉱山技術者を招いての測量を経て行われた掘削には、臼杵藩領だけでなく他藩領の村人も加わり、のべ328人が加勢したといいます。歳神社の境内には、その偉業を伝える石碑が建っています。

「嘉永井路絵図」

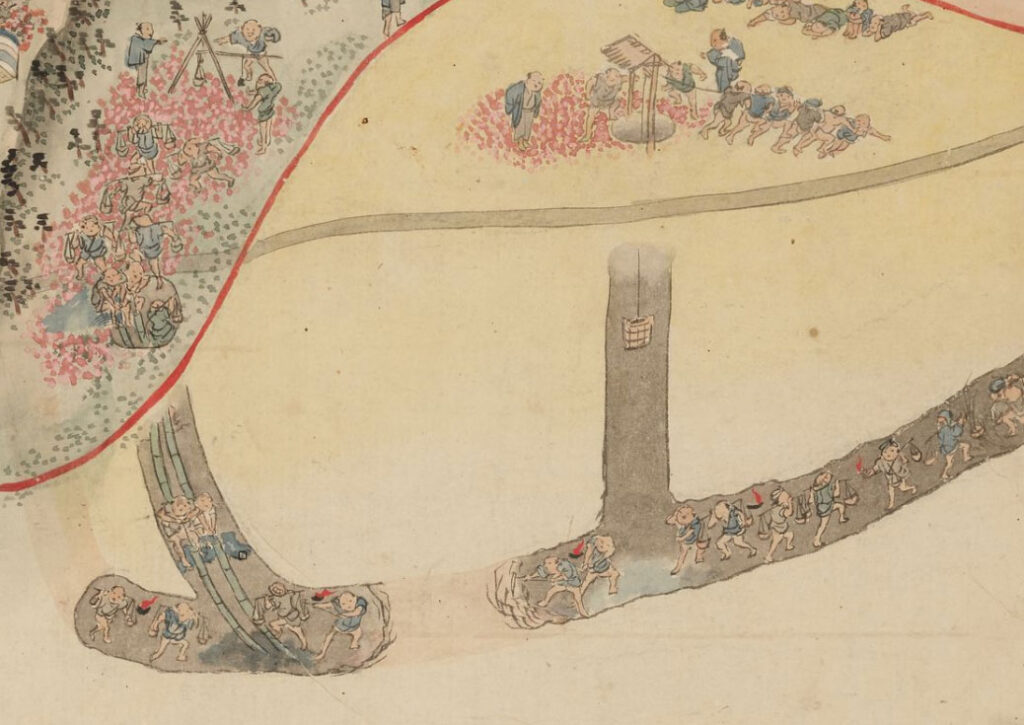

《嘉永井路絵図》には、長く掘り進められた貫の内部で土木工事に勤しむ人々の様子が描かれています。土を入れた桶を地上に引き上げたり、作業場から水抜きをする描写は、幕末当時の技法を生き生きと伝えます。

(地域おこし協力隊:島貫泰介)

Point

「大分市デジタルアーカイブ〜おおいたの記憶〜」では、《嘉永井路絵図》を高精細画像で公開中。働く人々の表情までしっかり見ることができます。

大分市デジタルアーカイブ 〜おおいたの記憶〜

大分市の歴史をデジタル資料でご紹介

※こちらのQRコードをお使いの端末で読み込むことでもリンク先へ移動できます

Access

歳(とし)神社

大分市大字下宗方1314番地

お問い合せ

大分市役所文化財課

参考文献

『大分市史 中』(大分市) 685-694